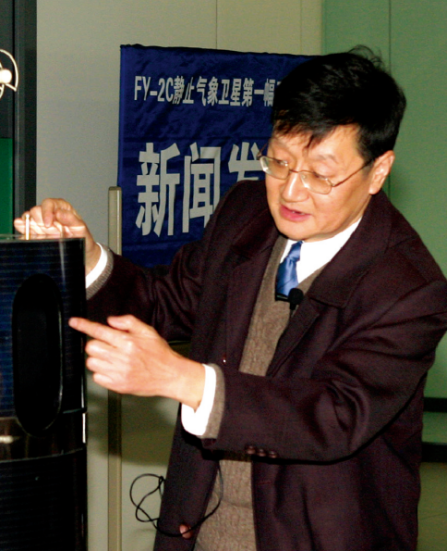

许健民,中国工程院院士、著名卫星气象专家。1965年毕业于南京气象学院天气动力学专业,1986年后任国家卫星气象中心主任、总工程师。在他主持国家卫星气象中心工作期间,气象卫星资料在火灾、水灾等自然灾害监测评估,农作物长势监测评估,以及生态环境监测等方面发挥了重要作用,取得了显著的社会效益。提出风云二号气象卫星图像定位的数学模型,使图像定位精度达到像元级,使卫星更有效地发挥作用,受到国际气象卫星协调组织会议的高度评价。在卫星云导风产品研究中,提出快速算法和云高指定的新算法,受到国际云导风会议的高度评价,算法被其他国家采用。

吴国雄,中国科学院大气物理研究所“大气科学与地球流体力学数值模拟国家重点实验室(LASG)”研究员,中国科学院院士。1966年毕业于南京气象学院气象系;1980年到1983年在英国帝国理工学院学习,1983年获博士学位。先后在欧洲中期天气预报中心(ECMWF,1983-84)和美国普林斯顿大学地球流体力学实验室(GFDL,1989-91)做访问科学家和高级访问研究教授 (Senior Visiting Research Professor)。1993-2000年担任大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室(LASG)主任,2001-2010年为LASG学术委员会主任,目前是LASG顾问委员会副主任。

徐祥德,中国著名的气象学家和中国工程院院士,现任中国气象科学研究院研究员及博士生导师。1967年毕业于南京气象学院天气动力学专业。他长期从事大气动力学、台风机理与气候动力学、城市大气环境等领域研究。其发展和应用大气“强迫源”所激发的波列路径及波流型响应特征等新理论,为黄河防汛、农业防灾和城市环境观测系统提供了科学支撑。他在青藏高原大气科学试验中担任总顾问,提出了“世界屋脊”高原大气水分循环模型,推进了青藏高原地区新一代综合监测与预警探测系统工程的建设。

黄建平,中国科学院院士、发展中国家科学院院士,现任兰州大学特聘教授、博士生导师,西部生态安全省部共建协同创新中心主任、半干旱气候变化教育部重点实验室主任。1982年毕业于南京气象学院大气探测学和天气动力学专业,获得双学士学位;1986年获得中科院兰州高原大气物理研究所硕士学位;1988年获得兰州大学博士学位。其主要从事半干旱气候变化的机理和预测研究,在全球半干旱气候变化机理、沙尘气溶胶影响半干旱气候物理机制、长期数值预报方法等方面取得了系统性创新成果。黄建平荣获首届“做出突出贡献的中国博士学位获得者”,也是首届“赵九章优秀中青年科学工作奖”获得者。